‘부츠’하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드, ‘닥터마틴(Dr. Martens)’. 합리적인 가격에 다양한 형태의 부츠를 맛볼 수 있어 머릿속에 각인될 만큼 익숙해져 버렸다.

어린 시절 다수의 우상이었던 ‘록스타’들도 닥터마틴 부츠를 주로 신었다. ‘펑크(Punk)’문화를 이끌었던 ‘섹스 피스톨스(Sex Pistols)’부터 한국의 인기 보컬리스트 ‘백예린’까지. 나의 문화적 우상들이 구매 욕구를 끌어올렸다.

‘벨라 하디드(Bella Hadid)’의 전 남자친구이자 패션 디자이너인 ‘마크 칼먼(Marc Kalman)’ 역시 파파라치에게 찍히는 사진마다 주야장천 닥터마틴을 신고 있어 화제였다.

내구성도 좋고, 문화적으로도 매력이 넘치는 닥터마틴이지만, ‘닥터마틴’의 이름 아래 한 가지 더 떠오르는 말이 있다.

‘불편한 착화감’.

매장에 전시된 맛깔나는 새 부츠를 보고 ‘나도 이제 록스타가 될 것’이라는 설레는 마음에 구매를 결심하고, 처음 부츠를 장착하는 날은 발뒤꿈치가 까지는 날이라는 걸 알게 된다.

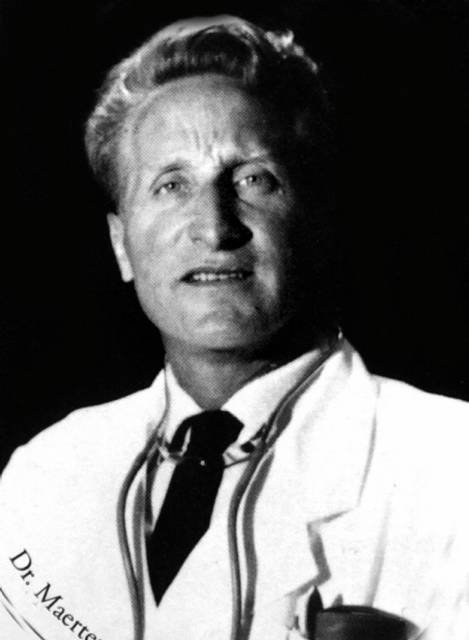

불편하기로 소문난 이 브랜드는 환자를 치료해 주는 독일의 군의관 출신 ‘클라우스 메르텐스(Klaus Märtens)’가 만든 브랜드다. 의사가 만든 신발 브랜드가 이래도 되나 싶지만, 당시는 지금과 완전히 평이 달랐다.

의사 선생님이 만든 신발이라고?

내 발뒤꿈치를 박살 냈던 닥터마틴. 치료는 무슨, 환자를 오히려 속출해 내고 있다. 그러나 닥터마틴의 시작에는 의사의 마음가짐이 깊숙하게 담겨있다. 예쁜데 불편을 감수해야 신을 수 있다는 지금의 악명과는 달리 당시 편안한 신발로 유명했다고.

1945년, 스키를 즐기다 발목을 다치게 된 설립자 ‘클라우스 메르텐스’. 그는 직업 특성상 부츠를 신어야 하는데 발목은 아프고, 시중에 팔고 있는 부츠는 다친 발목과 상극이어서 곤란한 처지에 놓였다.

“그럴 바에 내가 만들지”

그는 아픈 발목에 맞는 부츠를 찾아 헤매기 힘들었던지, 타이어에 사용되는 고무와 구두 공방에서 얻은 가죽을 이용해 직접 부츠를 만들었다. 가죽으로 밑창을 만드는 다른 부츠보다 푹신하고 편안한 ‘에어쿠션’에 발목도 잡아주고, 디자인까지 꽤나 괜찮았다고 한다.

영국 브랜드인 줄만 알았는데

영국 ‘전통’의 브랜드인 줄 알았던 ‘닥터마틴’에는 생각보다 다양한 나라의 피가 흐르고 있다.

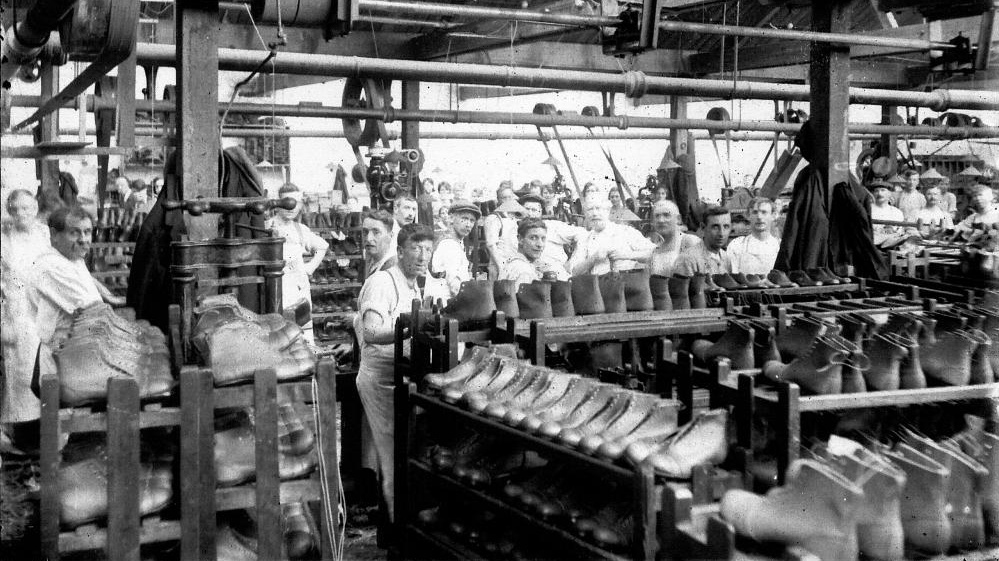

편안하다고 소문난 부츠에서 돈 냄새 솔솔 맡은 룩셈부르크 출신 ‘허버트 펑크(Herbert Funck)’가 동업을 제안했다. 이후 여러 가지 새로운 디자인을 개발해 양산하기 시작했고, 영국의 신발 기업 ‘그리그스(Griggs)’에 특허와 상표권이 넘어가며 기업으로 성장하게 된다.

영국에 인수된 만큼, 브랜드명 역시 독일인 ‘메르텐스’를 영국식으로 발음해 ‘닥터 메르텐스’가 아닌 ‘닥터마틴’이 되었다.

닥터마틴을 인수한 영국 기업 ‘그리그스’가 1901년부터 신발업을 했던 전통의 신발 기업이긴 하지만, 재미로 따지고 보면 ‘독일’, ‘영국’, ‘룩셈부르크’ 출신의 합작 브랜드인 셈.

‘1460’, 1960년 4월 1일에 제작한 것을 기념으로 만들어진 ‘닥터마틴’의 첫 부츠. 영국은 우리나라와 반대로 날짜 표시를 하기에 01.04.60 인 것이다. 직관적인 게 잘 먹히는 법. 여전히 제작되고 있는 스테디셀러이자 닥터마틴 하면 떠오르는 부츠다.

불편해서 재밌다

발등, 발목, 발뒤꿈치 까지긴 해도, 닥터마틴 러버들은 이 맛에 산다고 한다. 내 발에 딱 맞는 부츠로 길들이는 맛. 닥터마틴 공식 홈페이지에도 덕후들이 닥터마틴을 길들이는 여러 가지 방법을 소개해놓았다.

닥터마틴에 맞는 양말 신기, 손으로 가죽 마사지하기, ‘원더 발삼’ 사용하기, 부츠 윗부분 늘려주기 등으로 안내되어 있지만, 마지막에 가장 핵심적인 메시지가 있었다.

“용감한 닥터마틴 마니아들은 새로운 닥터마틴을 착용해 발이 가죽에 적응될 때까지 끈을 풀지 않습니다.”

초보자에게는 추천하지 않는다고 말했지만, 결국 하나로 귀결된다. ‘시간이 답’이라는 것.

의사 선생님이 편하라고 만든 부츠를 여기저기서 불편하다고 얘기한다. 그럼에도 눈앞에 닥터마틴 제품들의 실루엣이 아른거리는 당신. 글로우업 매거진 황진하 에디터님의 ‘닥터마틴 꿀팁 정리’를 한번 보고 구매하는 것도 좋은 선택이다.

아플 걸 너무 걱정하지는 말자. 우리는 멋을 포기할 줄 모르는 패션인이니까.