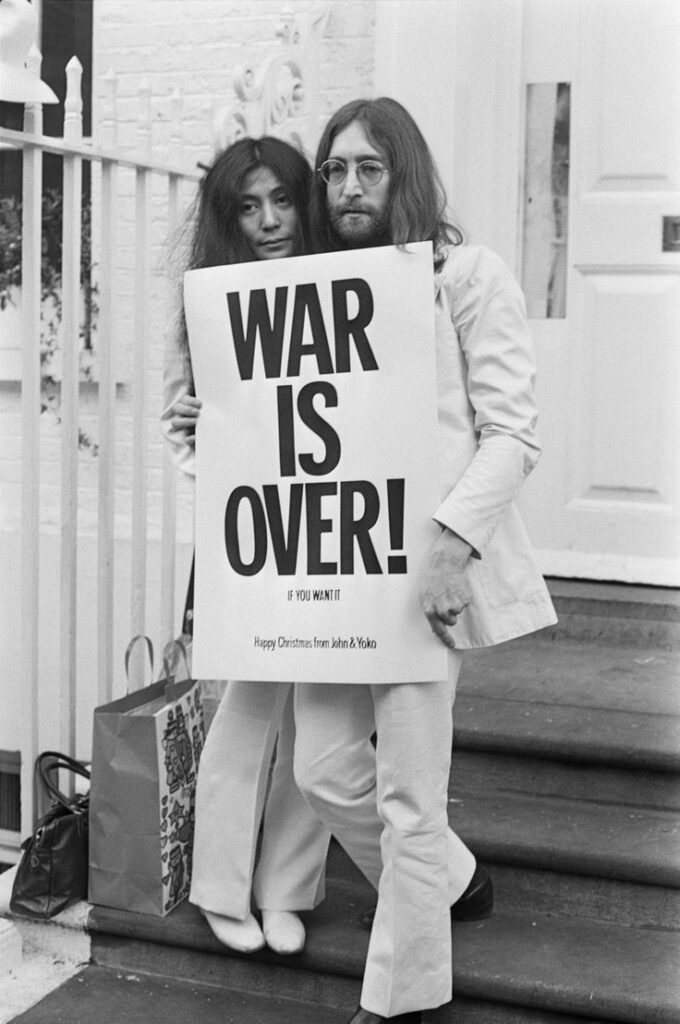

제2차 세계대전 이후 시작된 냉전, 그리고 찾아온 혼란과 격동의 시대. 월남전은 발발했고, JFK와 마틴 루터 킹의 피살까지 이어지자 청년 세대는 절망과 분노에 휩싸였다. 그렇게 히피 문화가 태동했고, 그들은 록 음악과 함께 평화와 자유를 외쳤다. 그야말로 저항정신과 아나키즘이 사회를 지배하던 시대였다.

이는 자연스레 기성세대와 청년세대 간의 갈등으로 이어졌다. 물질만능주의와 인종차별주의로 점철되었던 기성세대, 그리고 이러한 가치관과 월남전을 반대했던 젊은이들. 세대 간의 인식 차이는 좁혀지지 않았고, 결국 갈등으로 번지게 되었다.

이러한 기조는 미국 영화의 한 시대를 변화시켰다. 물론 그 변화는 사회적 영향뿐만 아니라 영화 산업 자체의 변화에서 비롯되기도 했다. 당시 할리우드 영화는 텔레비전의 등장과 유럽 영화의 부흥으로 위기를 피할 수 없었다.

결국 당대 할리우드 스튜디오 시스템을 지배했던 제작사 MGM(메트로 골드윈 메이어)은 기업인 커크 커코리언에게 인수되었고, 워너 브라더스 스튜디오는 킨니 내셔널 서비스에 매각되었다.

게다가 대다수의 관객들은 스타 시스템을 고집하는 할리우드 영화가 아닌 페데리코 펠리니나 장 뤽 고다르, 잉마르 베리만을 비롯한 유럽 감독들의 예술 영화를 보기 위해 극장을 찾았다. 안정된 자본으로 제작되어 틀에 박힌 할리우드 영화들로부터 도피한 것이었다. 또한 젊은이들은 해피엔딩과 현실 도피적인 서사로부터 벗어나 현실을 직면하고자 했다.

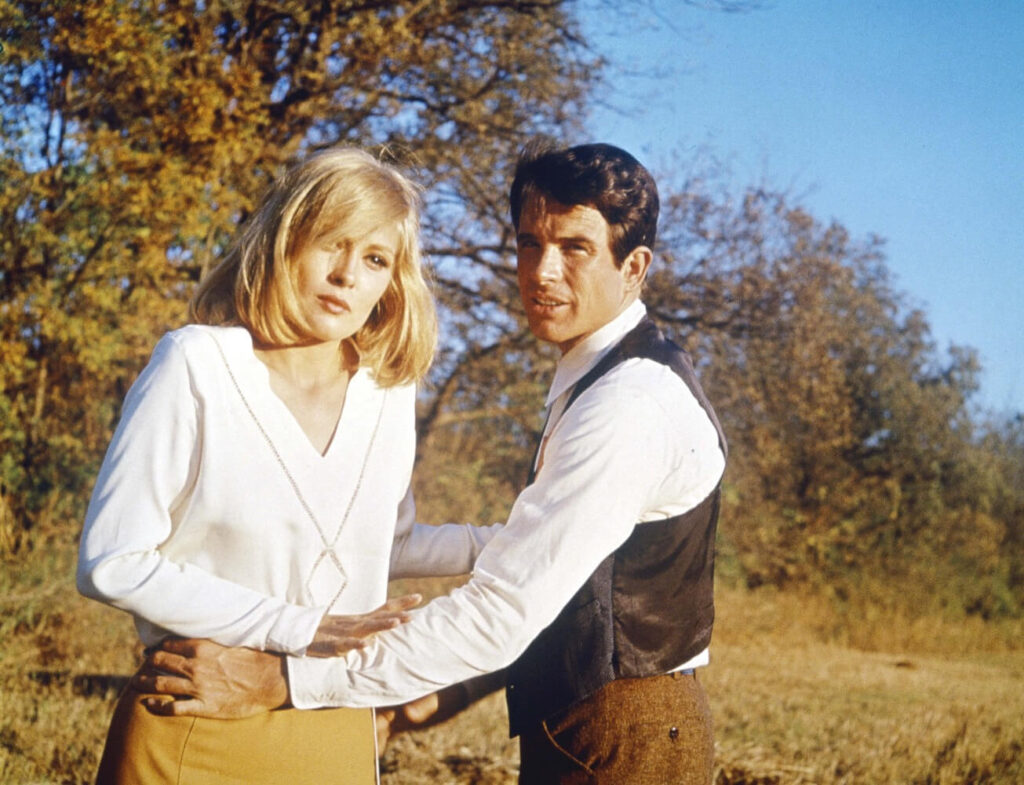

그리고 1967년, 아서 펜 감독의 <우리에게 내일은 없다>를 기점으로 할리우드에도 새로운 물결이 일어났다.

“뻔뻔스러운 싸구려 슬랩스틱.”

영화 개봉 직후, 뉴욕 타임스에는 이를 ‘뉴 시네마’라고 지칭하며 혹평을 날렸다. 그러나 사람들은 할리우드의 아방가르드 영화에 열광했고, 흥행만을 중시하던 할리우드에 변화가 찾아왔다. 그렇게 아메리칸 뉴 시네마 시대가 열렸다. 그렇다면 히피, 록 음악과 동시대를 살아간 영화는 무엇이 있을까.

미국에 내일은 없다

아서 펜 감독의 <우리에게 내일은 없다>(1967)은 아메리칸 뉴 시네마 시대의 도래를 알리는 작품이었다. 폭력과 범죄를 여과 없이 담아내 피비린내가 난무하는 이 영화가 개봉했을 당시 범죄를 미화하는 것일 뿐이라며 비난이 쏟아졌다.

그러나 영화는 청년들의 폭발적인 반응을 이끌어내는 데 성공했다. 이는 대중들이 할리우드의 고전적 시스템의 변화에 대한 욕망을 가지고 있음을 증명하는 계기가 되었다.

이후 자본과 관습에서 벗어난 새로운 영화들이 우후죽순 쏟아져 나왔다. 또한 기존의 낙관주의나 해피엔딩식의 결말은 사회적인 모순이나 그에 대한 비판으로 변화했다.

Hello Darkness, My Old Friend

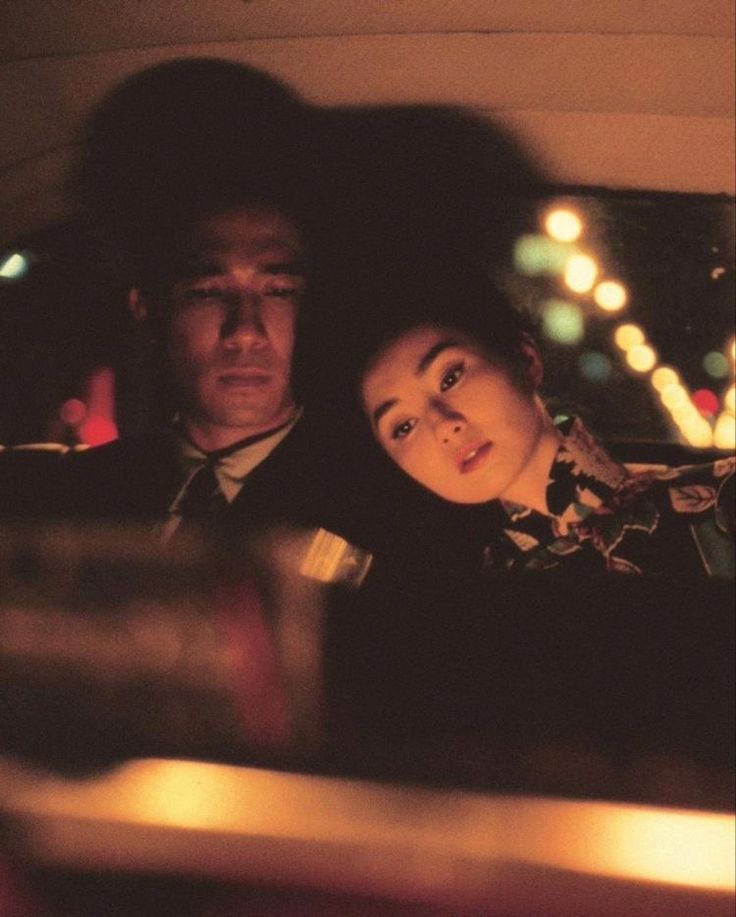

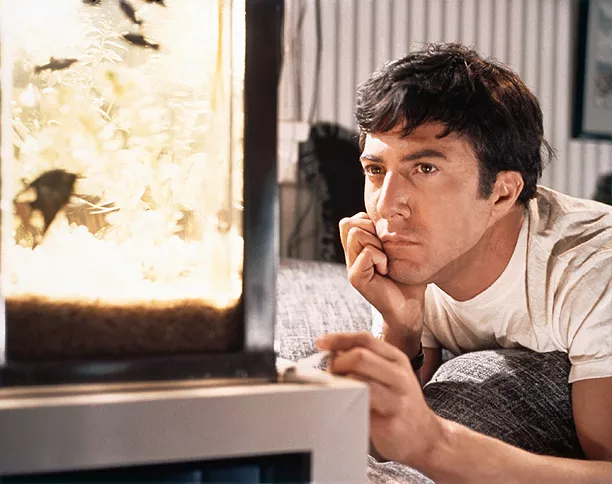

마이크 니콜스 감독의 <졸업>(1967)은 20대 벤자민이 대학을 졸업한 직후의 모습을 담고 있다.

벤자민의 아버지는 그의 생일에 잠수복을 선물하고, 기성세대는 잠수복을 입은 그를 수영장 속에 억지로 가두려 한다. 결국 벤자민이 물에 잠긴 채로 해당 씬은 끝이 난다. 그는 이제 홀로서기를 해야 하지만, 어른들은 여전히 그를 자신의 틀에 가두려 한다. 이는 곧 기성세대와 청년 사이의 갈등으로 직결된다.

‘물’이라는 요소는 영화 전체를 관통하는 메타포로 작용한다. 잔잔한 수영장에 몸을 맡기고 유유히 떠다니는 벤자민, 잠수복을 입고 가라앉아버린 벤자민. 그리고 그의 뒤를 따라다니는 어항은 늘 그를 가두고 있다.

그러나 벤자민은 아무런 저항 없이 물살에 이끌려 다니거나, 가만히 가라앉을 뿐이다. 벤자민은 중산층 집안에서 태어나 잔잔하고 고요한 삶을 살아왔다. 그 평온함은 기성세대가 그에게 선사한 것이기에 어항 속의 벤자민은 결코 자유로워질 수 없다.

마지막 시퀀스에서는 기성세대와 그의 갈등이 정점에 다다른다. 벤자민과 일레인은 결혼식장에서 도망치는 데 성공했고, 그들만의 자유를 향해 도망친다. 겨우 올라탄 버스에는 노인들로 가득하고, 둘은 그들의 시선을 한몸에 받는다.

그렇게 도망친 곳에 희망은 없었고, 막연함과 불안만이 남아있었다. 점차 미소를 잃어가는 벤자민과 일레인에게는 그림자가 드리워진다.

극중 로빈슨 부인은 기성세대로부터 도망치는 일레인에게 너무 늦었다고 이야기한다. 어항에서 바다로 헤엄쳐나가 처음 마주한 드넓은 세상은 물론 불안할 수밖에 없다. 그러나 이는 중요치 않을 터. 달콤한 자유가 그들을 기다리고 있으니 말이다.

미래 너 다 가져라!

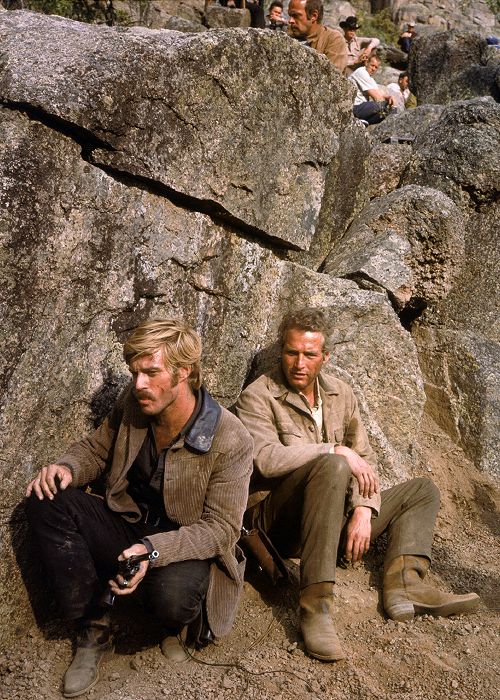

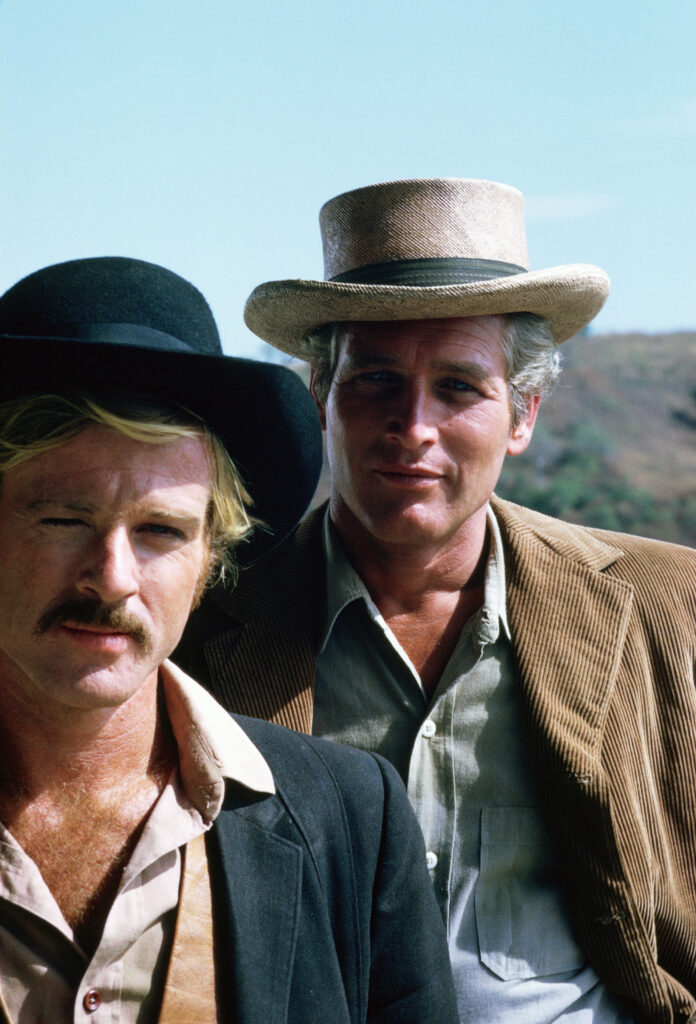

아메리칸 뉴 시네마의 또 다른 대표작, 조지 로이 힐 감독의 <내일을 향해 쏴라>(1969). 제목에서 말하는 내일은 미래를 뜻하며, 이는 미국에 곧 닥치게 될 근대화를 뜻한다. 즉, ‘내일을 향해 쏴라’는 미래에 대한 저항과 반발심이 담긴 말인 셈이다.

새로움은 옛 것을 쫓아내고 그 자리를 대신한다. 주인공인 부치와 선댄스 또한 새로운 것에 의해 쫓겨나는 처지에 놓여있다. 부치는 우드콕에게 ‘사장도 너를 위해 대신 죽어줄 것 같아?’라며 자본주의를 비판하는데, 이는 자본이 생명 혹은 자유를 대신할 수 없음을 의미한다. 그리고 부치와 선댄스는 이에 굴복하지 않고, 근대화가 세운 그 견고한 질서를 무너뜨리고자 한다.

그러나 종국에 이르자 부치는 자전거를 던지며 이렇게 말한다.

“미래 너 다 가져라, 이 엉터리 자전거!”

그리고 개울에 버려진 자전거. 하지만 물의 흐름에 의해 자전거 바퀴는 여전히 돌아간다. 인간은 자유롭게 태어났지만, 도시화에 의해 안정감을 얻는 대신 자유를 헌납했다. 그렇기에 이는 거스를 수 없다. 결국 옛 것(부치와 선댄스)이 없더라도 세상은 여전히 돌아가고, 물의 흐름에 의해 흘러가는 바퀴처럼 순응할 수밖에 없는 것이다.

특히 이 시대에는 버디 무비가 많다. 어쩌면 도시화로 인해 잃어버린 인간관계에 대한 그리움 때문이 아닐까.